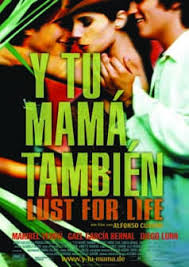

Für mich ein ganz besonderer Film. Schon aufgrund meiner persönlichen Rezeptionsgeschichte. Zum ersten, zweiten, dritten und wahrscheinlich auch noch zehnten Mal sah ich ihn während meines Jahres als Zivi in Bolivien. Die Video-Kassette, eine jener Raubkopien, die man dort für ein paar Cent auf dem Markt kaufen kann, lief für mich und meinen deutschen wie bolivianischen Freundeskreis in La Paz auf Dauerrotation. Jedes Mal verstanden wir etwas mehr von dem schwierigen nicht untertitelten Spanisch - oder man sollte in diesem Fall wohl eher sagen: Mexikanisch. Mit jeder Sichtung schienen wir etwas tiefer einzutauchen in die Komplexität dieses Films, der schließlich, indem er eine eigentlich recht einfache Geschichte über das Erwachsenwerden erzählt, von Liebe, Freundschaft, Sex und dem Leben handelt - und von der Vergänglichkeit all dessen im Angesicht des Todes. Der seine kleine Geschichte diskursiv so einbetet, dass sie zur Geschichte einer ganzen Gesellschaft wird.

Julio (Gabriel García Bernal) und Tenoch (Diego Luna) sind um die zwanzig und leben in Mexiko City. Ihre reichliche Freizeit verbringen sie mit Partys und Kiffen, mit Sex und - vor allem - damit, über Sex zu reden. Die Freundinnen der beiden, Ceci und Ana, fliegen zu Beginn nach Europa. Wenig später lernen Julio und Tenoch Luisa (Maribel Verdú) kennen, die Frau von Tenochs Cousin Jano, Spanierin und etwa zehn Jahre älter als sie. Spontan und nicht wirklich ernsthaft laden sie sie ein, mit ihr an einen frei erfundenen Strand namens La boca del cielo zu fahren. Als Luisa am nächsten Tag nicht nur die sehr negativen Resultate einer ärztlichen Untersuchung bekommt, sondern auch noch einen Anruf von Jano, der ihr, sturzbetrunken und unter Tränen, einen Seitensprung gesteht, ruft sie Tenoch an, um auf die Einladung zurückzukommen. Nun ist es wiederum an den beiden Jungs, zu improvisieren und wenig später geht es mit dem Auto los in Richtung Pazifik-Küste. Die anfangs ziemlich ausgelassene Stimmung wird zunehmend angespannt, als Luisa erst mit Tenoch, später dann auch mit Julio Sex hat...

Durch den Film zieht sich ein Voice-Over, das seiner Geschichte einen größeren Rahmen gibt. Einerseits, indem es biographische Details der drei Hauptfiguren liefert - gerade auch solche, die sie einander nie erzählen würden. Andererseits werden auch immer wieder im Vorbeifahren die Geschichten von Menschen, Orten oder Begebenheiten erzählt, deren Weg die Hauptfiguren kreuzen. Z. B. die des armen Wanderarbeiters aus dem ländlichen Michoacan, der zu Beginn tot gefahren wird, was einen Stau verursacht, in dem die beiden Kumpels stehen. Oder einen Tag aus dem Leben des mexikanischen Präsidenten, der Ehrengast auf der Feier ist, wo sie Luisa kennen lernen. Oder gegen Ende gar die einiger entlaufener Schweine, die die Zelte der drei Camper am Strand verwüsten. Alfonso Cuarón und sein Bruder Carlos, mit dem er das Drehbuch schrieb, stellen die "universalen Lebensthemen" des Coming of Age-Films damit in einen sehr konkreten historischen und soziopolitischen Kontext.

Die Kamera und der Aufbau der Szenen unterstreichen dieses zentrale Anliegen des Films. In der Szene etwa, in der Luisa Janos Anruf erhält, wie viele andere in einer handgehaltenen Plansequenz aufgelöst, sehen wir Luisa auf dem Bett. Zunächst am Telefon, verzweifelt versuchend, ihren Freund zu beruhigen. Dann, nachdem sie aufgelegt hat, bitter weinend. Die genau kadrierte Einstellung, eine jener wunderschönen, die der Film ganz der bezaubernden Maribel Verdú widmet, zeigt oben links ein Fenster, durch das man ins Fenster des Nachbarhauses gucken kann, hinter dem sich Menschen, nur als Schatten erkennbar, bewegen. Überall an den Rändern der Bilder und der Straßen scheinen sich andere Geschichten abzuspielen. Welche, die es vielleicht eben so wert wären, erzählt zu werden.

Ein anderes Beispiel ist die Szene unmittelbar vor der Abreise. Wir sehen Tenoch, Julio und Luisa in ihren jeweiligen Wohnungen. Das prunkvolle in Glas und Marmor gehaltene Haus der Familie Tenochs, durch das die Kamera einer Hausangestellten zu dem Sofa folgt, auf dem er sitzt. Der einfache, etwas kitschige Stil einer prekären lateinamerikanischen Mittelschicht in der Wohnung, die Julio mit seiner Mutter und seiner Schwester teilt. Schließlich die geschmackvolle, mit Büchern vollgestopfte Wohnung des Intelektuellen - Jano ist Schriftsteller -, in der sich die Zahnarzthelferin Luisa, wie es eine Passage des Voice-Overs später nahe legt, nie wirklich heimisch gefühlt hat. Der Film nimmt diese "sozialen Räume" nicht einfach nur als Hintergrund für seine Figuren, sondern lässt sich viel Zeit, sie genau zu "erforschen". In

Y tu mamá también werden weder die Figuren zu bloßen Typen eines bestimmten Milieus, noch dient letzteres bloß als ein

device der Figurenzeichnung. Immer geht es um die Beziehungen, nicht nur die zwischenmenschlichen, sondern auch die zwischen Großem und Kleinen, zwischen dem Individuum, der "Klasse" und der Gesellschaft als ganzem.

Natürlich bietet der Film reichlich Stoff für psychoanalytische und/oder gender-theoretische Lesarten (siehe etwa

hier,

hier oder

hier). In Szene in dem Schwimmbad, an dem Tenochs Vater Teilhaber ist, liegen die beiden Freund jeweils auf einem Sprungbrett und onanieren. Nacheinander gehen sie im Dialog und ihrer Phantasie verschiedene Frauen durch - von gemeinsamen Bekannten bis Selma Hayek. Schließlich: "La espano...ol...la...ahh." Und es plumpst, vom Beckenboden aus gefilmt, Sperma ins Wasser. Auch sind ihre Schwänze, vornehmlich der des jeweils anderen, ein beliebtes Gesprächsthema. Gegen Ende kommt es zu einem Dreier zwischen Julio, Tenoch und Luisa. Der Film löst diese, für (vorwiegend heterosexuelle) Poronographie typische Konstellation homosexuell auf - und bringt damit wohl den immer schon latent homoerotischen Gehalt der Phanatasie von zwei Männern, die eine Frau ficken, an die Oberfläche. Und es kann wirklich niemand behaupten, diese Szene sei nicht von langer Hand vorbereitet. Luisa, ca. 30 Jahre und ein bisschen weise, durchschaut nicht nur die Absichten der beiden Jungs und die Strukturen des Begehrens, die dahinter stehen, die ödipale Wunschphantasie wird auch zur "kastrierenden" Mutter. In den Sex-Szenen mit Luisa werden aus den jungen Männern Kinder. Ungestüm, verlegen, ängstlich im Angesicht der Frau, die ihnen so ihrer Männlichkeit beraubt - zumindest im Sinne ihres machistischen Ideals des männlichen Souveräns. Wenn Julio und Tenoch ihr Erlebnis im Nachhinein nur totschweigen können, dann siegt in diesem Film einmal mehr die gesellschaftliche Norm, in diesem Fall der machistische Diskurs, über Bedürfnisse und Begehren der Einzelnen.

Ullrich Behrens konzentriert sich in seiner Besprechung eher auf den gesellschaftskritischen Gehalt des Films. Er

schreibt: "»

Y tu mamá también – Lust for Life!« ist ein Film über eine Welt, die sich selbst genügsam, selbstgerecht geworden ist, in der die Frage nach irgendeinem Sinn, dem man seinem Leben gibt, oder nach dem Schicksal anderer verloren gegangen zu sein scheint wie ein Unwetter im heißen Sommer, das nächste Woche nicht mehr erinnert werden wird. »Y tu mamá también« heißt »Mit deiner Mutter auch«, mit deiner Mutter habe ich auch geschlafen, und es kommt noch nicht einmal darauf an, ob dies wahr ist oder eine prahlerische Lüge; es zählt nur die Bedeutung dieses Satzes, dass es nämlich bedeutungslos geworden ist, ob es stimmt oder nicht. (...) Niemand weiß mehr, worauf es im Leben ankommt. Niemand stellt sich überhaupt die Frage, worauf es ankommen könnte. Selbst der Tod wird angesichts dieser Situation bedeutungslos."

Obwohl ich beide Deutungen nachvollziehen kann (und teilweise mit ihnen übereinstimme) scheint mir darin doch etwas Entscheidendes zu fehlen, was den Reiz dieses Filmes ausmacht. (Etwas, das ich als ich den Film kennen lernte, also als Gerade-nicht-mehr-Teenager auf Abwegen, wahrnahm, aber auch bei der jüngsten Sichtung des Films vor wenigen Tagen). Es ist die Liebe des Regisseurs zu seinen Figuren, die nicht unkritisch, aber doch immens ist. Die eindeutig sympathisierende Darstellung einer Jugendkultur und ihrer Idiosynkrasien widerspricht den gesellschafts- oder machismo-kritischen Deutungen des Films nicht, dennoch greift zu kurz, wer sie einfach übersieht. Es geht in dem Film auch und nicht zuletzt um einen spezifischem Style, Musik und - vor allem - Sprache (es wird fast zum

running gag, dass Luisa sich erkundigen muss, was bestimmte Begriffe im mit Kraftausdrücken und Mexikanismen gesättigten Jive der Jungs bedeuten). Auch ich sehe den Pessimismus, den Behrens an dem Film ausmachte, ordne ihn aber ganz anders zu. Der Film gibt sich keinerlei Illusionen darüber hin, wo die Reise hinführt. Darüber, wie es mit der Jugend, der Liebe, der Freundschaft und irgendwann auch dem Leben ausgeht. Die Reise, die er beschreibt, stellt für alle drei Figuren einen Ausbruchversuch da. Dass dieser von vornherein vergeblich ist, macht ihn nur umso sympathischer. Anderthalb Stunden gucken wir drei Menschen zu, sie sich abmühen im Kampf mit dem Nichts. Sie quatschen, lachen, streiten, trinken und vögeln an gegen die Vergänglichkeit, das Erwachsenwerden, den Tod. Dann ist der Film vorbei - und mit ihm (für Luisa) das Leben und (für Julio und Tenoch) die Jugend.